KeepSyncの性能を、従来のデータ連携システムと比較。他を圧倒する優れた機能、高度なパフォーマンスを、より明確に実感いただけます。

RDBMS機能との比較

スタンバイデータベースとの比較

スタンバイデータベースとは、本番環境のコピーを持つことにより、障害発生時に切り替え作業を行い、業務継続を行うための手段です。

KeepSyncとの違い

ログを転送する方式が主流のため、スタンバイ側のデータベースは利用できない。

完全同期を実施すると、システム負荷が極端に上がる。

ログ転送のタイミングでログのロスが発生する可能性があり、同期が不可能。

レプリケーションとの比較

レプリケーションとは、複数のデータベースで同一の内容を保持するRDBMS機能の総称です。

KeepSyncとの違い

一般的に、同期対象のRDBMSをバージョン含めて同一にする必要がある。

プライベートネットワークを主体としており、インターネットを介した手段には対応していない。

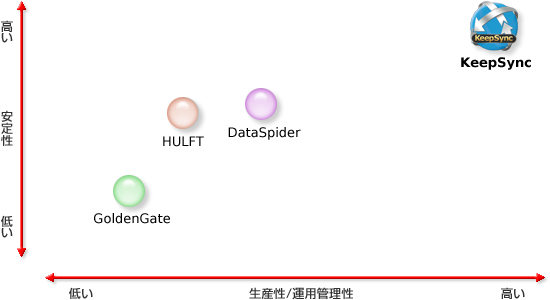

他社ソフトとの比較

HULFTとの比較

代表的なシステム連携ツールである『HULFT』と、『KeepSync』を比較。その違いとメリットを掲載します。

|

KeepSync |

HULFT |

KeepSyncのメリット |

|

| 分類 |

DB同期によるシステム連携、バックアップソフト |

ファイル転送によるシステム連携ソフト(集配信) |

|

| 概要 |

DB同士を直接繋ぎリアルタイムでのデータの受け渡し、差分解消を行う事で複数拠点での業務のタイムラグを無くす。

その他、複数拠点間でのデータ同期を行う事によるディザスタ対策用途やシステム稼動状態でのデータ移行などの用途への使用も可能。 |

ファイル転送をトリガーに自動でシステム間連携を行う。(データ変換、抽出機能はオプションで設定あり) |

データをすべてDBで管理しているシステムであれば直接データのやり取りができるため、HULFTのようにファイルへの変換といった作業の必要がありません |

| 導入 |

DBサーバのクライアントとして動作するので稼働中のDBサーバにソフトをインストールする必要は無い。

ODBCや.NET データプロバイダ経由での接続が可能な環境であれば本ソフトをインストールしたWindowsマシンをDBサーバにアクセス可能なLANで接続すれば動作します。

|

ファイル転送を行うそれぞれのマシンにインストールの必要がある。

送信ファイルを作成する為のプログラム開発が必要 |

導入の際の稼動停止時間を少なくすることが可能

稼働中のサーバへのインストールを行わないので稼動環境への影響が少ない

一般的に更新データの判別にはテーブルに更新履歴やフラグといったカラムを用意するのが普通ですが、KeepSyncでは差分検出を独自の方法で行っているため、そのようなカラムのDBへの追加も必要ありません(※但し各テーブルにPrimaryKeyは必要)

|

| 設定 |

必要な設定情報を登録するためのGUI(KeepSync Configurator)を用意(※2007/09月時点開発中、2007/12実装予定) |

必要な設定情報を登録するためのGUI(HULFT Manager)を用意 |

|

| 対応プラットフォーム |

Windows2000/2003、XP、Vista

上記はKeepSyncの動作するマシン環境です

ODBCまたは.NET データプロバイダによる接続が可能であればDBのOS等の動作環境は問いません

対応DBは以下となります。Oracle、SQLServer

その他DBも、上記条件を満たせば、基本的に動作可能(DB2、MySQL、PostgreSQLについても順次対応予定)

|

Mainframe、オフィスコンピュータ、UNIX、Windowsまで、幅広く対応 |

プラットフォームについてはKeepSyncをDBサーバへネットワーク接続するだけなのでネットワーク接続環境さえ備えていればDBサーバの環境に制限はありません

たとえばOracleとSQLserverといった異なるDB間の接続も特に難しい設定なしに可能です

|

| セキュリティ |

SSL通信が可能 |

独自の暗号化機能を持つ他社の暗号化ロジックの組み込みも可能 |

|

| 対応ネットワーク環境 |

同期元DB側(KeepSync Client)セグメントから同期先DB(KeepSync Server)セグメントに対して、http、https通信が可能な環境

KeepSync VPN を使用すれば、グローバルIPアドレスを持たない、プライベートアドレスのLANに設置されているデータベースの同期が可能です

|

LAN、WAN、SAN、公衆回線(アナログ回線及び、ISDN、ADSL、FTTH)、インターネット接続 |

|

| リカバリ |

同期処理中にネットワーク、DBサーバ、KeepSyncサーバ等いずれかに障害が発生した場合にも復旧後に再度差分を検出して自動でリカバリをするので、リカバリの検討が不要 |

障害時のリカバリ設計が必要 |

リカバリの対応が不要のため運用コストの大幅削減が可能 |

|

まとめ

企業内データをDBに管理することが普通となった昨今において、これまではバッチをスケジュールで起動する、『HULFT』等のファイル転送ソフトを使用する、といったデータ同期方法が一般的でした。

これに対し、KeepSyncは複数拠点のデータの同期をほぼタイムラグ無しで実現することにより、スケジュールを意識することなく、他拠点での更新、新規、削除情報をシームレスに業務に生かすことが可能です。

(※データ同期間隔を短くするとネットワークへの負荷も大きくなるのではないか?と心配される方もいらっしゃると思いますが、KeepSyncは独自の方法により差分検出、データ転送を行っており、またデータを分割しての同期といったことも可能なため、使用するネットワーク、業務に合わせた同期タイミングの設定が可能です)

導入に際しても、稼働中のサーバ、DBに変更を加える必要がないため、導入に伴うリスクやシステムダウン時間等の大幅な低減が可能です。

また、上記のような特徴を生かし、本番稼働中のDBを停止することなく、新規に構築するDBへデータを移行する用途や、複数サーバ間で常時データ同期しておくことによるディザスタ対策という用途にも使用できます。

KeepSyncの導入により、

バッチ処理などの削減により複雑な運用フローを簡単にする

リカバリ等の運用に関する工数を削減

データ移行に伴うリスクやシステムダウン時間を低減する

複数サーバでのデータ同期により、簡単にディザスタ対策環境を構築する

といったさまざまなメリットをご提供いたします。